《愚斋存稿》是据盛宣怀手稿编纂而成的文集。是书一百卷,补遗十二卷,只收盛宣怀的“手稿”,别人写给盛宣怀的信件、发给盛宣怀的电报则未被收入。 由盛氏后人选辑盛宣怀档案资料而成,起自1895年(光绪二十一年),终于1911年(宣统三年)。卷首有盛宣怀遗像、神道碑、墓志铭等。一至二十卷为奏稿,二十一至二十三卷为电奏稿,二十四至一百卷为电稿,卷末附碑文五篇及吕景端跋二篇,选编者后记一篇及《愚斋东游日记》。 为客观地研究盛宣怀提供了最具价值的原始资料,同时对于研究清末洋务运动也是必不可缺的史料。

盛宣怀作为洋务派代表人物,著名的政治家、企业家和慈善家,被誉为“中国实业之父”、“中国商父”、“中国高等教育之父”。盛氏一生创造了11项“中国第一”:第一个民用股份制企业轮船招商局;第一个电报局中国电报总局;第一个内河小火轮公司;第一家银行中国通商银行;第一条铁路干线京汉铁路;第一个钢铁联合企业汉冶萍公司;第一所高等师范学堂南洋公学(今交通大学);第一个勘矿公司;第一座公共图书馆;第一所近代大学北洋大学堂(今天津大学);创办了中国红十字会。

他热心公益,积极赈灾,创造性地用以工代赈方法疏浚了山东小清河。盛宣怀一生经历传奇,成就不凡,创办了许多开时代先河的事业,涉及轮船、电报、铁路、钢铁、银行、纺织、教育诸多领域,影响巨大,中外著名,垂范后世。

《会要》与《会典》都是专门记载某一历史朝代的朝政典章制度和法令规程的政书。《会要》是史书中断代政书的总称,就是把一代的典章制度集中在一起,扼要叙述。是分门记述各项制度沿革的史 料汇编。“会要”不仅记载一代典制的损益, 而且也详列相关的事迹。“会要”始创于唐苏冕所撰《会要》, 该书四十卷,记唐高祖至德宗九朝史实。宣宗时,又令杨绍复等续修,遂成《续会要》 四十卷,后即中綴。宋初,王溥集苏、杨二 书,补其缺漏,编为《唐会要》一百卷。其性质与上述的“典”、“志”、“考”类似,特点是断代。

《会典》是记载一代典章制度的专史。 分类叙述各级政治机构、设官职掌、典章格律等。编写体例与“会要”相近,但是以六部(当时中央行政机构中礼、吏、户、兵、刑、工各部的总称)分述行政机构的职掌事例。源于唐代开元年间官修的《唐六典》, 宋元以后,内容更加丰富,如《元典章》、《明会典》、《清会典》等,可称为会要的别体。

就某一朝代而言,“会要”所收集的史料比“会典”、“通典”、“通志”更为丰富、详细。明清官修的会典,不以门类汇辑材料,而以吏、户、礼、兵、刑、工六部为纲,注重章程法令和各种典礼。《十通》与会要、会典可相互参照、考稽。

《通典》,既然冠以“通”字,肯定不是只讲一朝典章制度的,而是有关历朝历代的。史上只有一部《通典》是唐代政治家、史学家杜佑所撰。专叙历代典章制度的沿革变迁,从远古时代的黄帝起,到唐玄宗天宝末年止共二百卷。是中国历史上第一部体例完备的政书,列“三通”之一。

《通志》与《通典》一样也是跨朝代的,是以人物为中心的纪传体中国通史 。《通志》史上也只有一部,是宋人郑樵所作。《通志》体例分:本纪,年谱,二十略,世家,列传,载记, 然而史学界依旧将其归入典章制度的政书,列为三通之一。

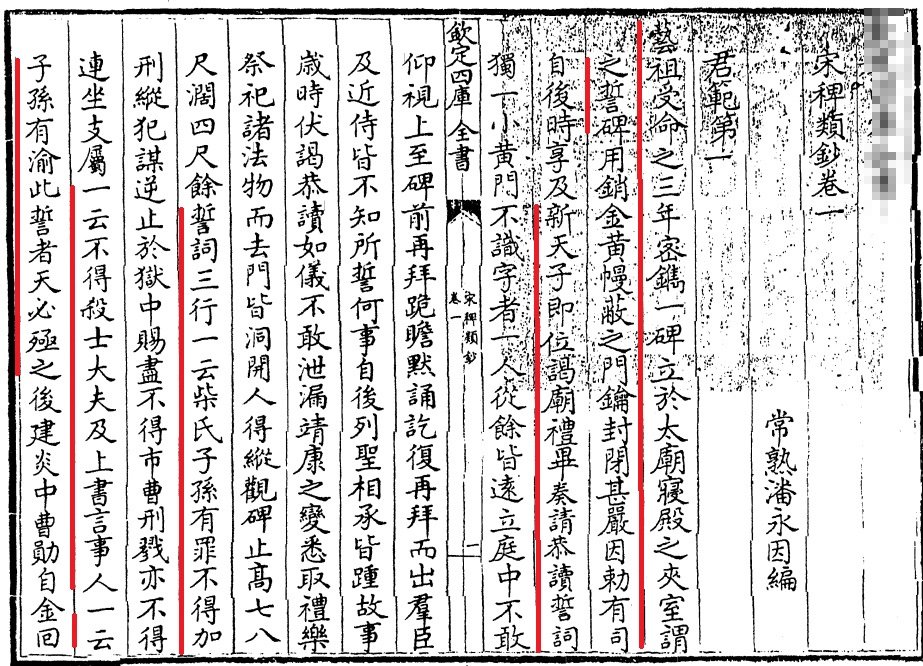

古代中国人写数字都用“一二三四...”。但时间一长,古人发现里面都存在一个要命的问题,那就是:笔划过于简单,极易被篡改。如果用这样的文字来记录财务数据,漏洞非常多。于是,“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟萬”就出现了。这样笔划繁复的数字书写方式,基本上杜绝了财务数据被篡改的可能性。

今天,如果你去网上搜搜就会发现,许多文章认为这个数字写法的发明人是朱元璋。果真如此吗?

我们在南宋人程大昌所著《演繁露·卷三》找到以下记述:不知单书一画为一,单书二画、三画为二为三起自何时。今官府文书凡其记数皆取声同而点画多者改用之。于是壹贰叁肆之类本非数直,是取同声之字,借以为用。贵画多不可改换为奸而,本无义理与之相更也。

由此可见,早在宋代“壹贰叁肆...”早已流行了,并非朱元璋所发明。

对《四库全书》之编纂对宋代文献的收集整理的重要性,早有学者予以关注。近代学者金毓黻1933年2月6日《静晤室日记》(卷七十)中写道:

“四库之精英,悉萃于集部,而尤以宋元人别集为贵,是何也?宋、元二代之专集不下千余种,篇帙过繁,若汇为一偏,势有不能,再如南城李氏之刊宋人集,规模诚宏大矣,然亦不能遍刊,限于一人之资力,亦有后难为继之势。今拟选印四库,即等于汇刊宋元人集,其数不下二百种,再加以明人集百余种,则可当其中之半数矣,然明人集收入四库者,不及其半,且以忌讳之故,多有节删。今最而计之,经、史、子三部之应刊,仅当十分三、四,其余皆在集部,而集部之精萃,尤在宋、元人集。

一九二九至一九三O年,北京图书馆鉴于“文津阁四库全书集部所收各书概无篇目,翻检诸多不便”,开始编制别集类诸书篇目,“先从宋代别集世鲜传本者入手”。这套别集篇目现存四十余种,至今纸墨如新。

关于宋代文献的整理,近几十年来,出现了一大批成果,如沈治宏《现存宋人著述总录》、《现存宋人别集版本目录》、祝尚书《宋人别集叙录》,《宋人总集叙录》,严绍璗《日本藏宋人文集善本钓沉》、李致忠《宋版叙录》,王岚《宋人文集编刻流传丛考》等,都是涉及到《四库全书》中的宋代文献,但多以四库总目中宋代文献的提要为据,因条件所限,对阁书的利用和研究较少,因此,《四库全书》中的宋代文献的全面研究应当成为今后宋史研究的一个重要课题。

文津阁《四库全书》,由于是成书最晚的一部,又经纪晓岚三校,早就有人发现,《四库全书》不同阁本的同一种书,其卷数、篇数未必相同,有的甚至出入较大;即使卷数、篇数相同,文字也会存在差异。其中《永乐大典》辑本也与文渊阁本不尽相同,因而有的读者并不以读了某书的某一阁本为满足,还想查对其它阁本。这样就使人想做四库书目录异的工作,即编制尚存的四部阁书中卷数不同的诸书目录。在过去的条件下,很难完成这项工作。1997年出版的杨讷、李晓明合撰的《文渊阁四库全书补遗--集部》。《补遗》收录诗文四千余篇,全部辑自文津阁《四库全书》集部书,为文渊阁本所未见。他们通过对比发现,在集部1273种书中,文渊、文津两阁本存在篇、卷差异的竟有788种之多,占到百分之六十二。就篇数讲,渊本有而津本无与津本有而渊本无的,其量几乎相当。这一核对结果不仅证明了文津阁本的实用价值犹存,而且使得在总体上比较不同阁本的高低失去了意义。

台湾研究宋史的学者黄宽重,曾据此《补遗》一书,撰写了《文津阁本宋代别集的价值及其相关问题》一文 (1989《文献》第一期)。黄氏仔细将《补遗》与影印文渊阁本核对,发现《补遗》也有疏忽,提出《补遗》所收的宋人诗文,实际上有些已收于文渊阁本,不过卷次不同,而为编者重复收录。但他认为《补遗》所辑的大部分,确是文渊阁本所缺的,因此以为:“文津阁本宋代文集的部分,保留了不少各书作者个人生平事迹及诗文的评论资料,对研究各文集的作者提供了更为丰富的资讯;此外文中也保留许多对研究宋代史事有所助益的史料,显示文津阁本的史料价值。”

傅璇琮先生发表的《文津阁四库全书的文献价值》(中华读书报),他说:“宋人文集,文津阁本可补的就更多,举几个明显有史料价值的例子,如吕陶《净德集》,《宋史·艺文志》载为六十卷,后失传,修《四库》时据《永乐大典》辑佚为三十八卷。今文津阁本的《净德集》有《周居士墓志铭》,记北宋著名词人周邦彦之父周原的生平事迹,从中可了解周邦彦的家世及周邦彦本人的行事,很有史料价值,但此文却为文渊阁本失收。也正因此,现在人所编的有关宋人传记资料索引也未收周原,王国维《清真先生遗事》及现代学者关于周邦彦的传记著作也都未涉及。这是很可惜的。又如与欧阳修同撰《新唐书》的宋祁,其所著《景文集》,也是从《永乐大典》辑出的。据杨讷等所辑《补遗》,其收录的诗文,有481篇为文渊阁本失收,这是宋人文集中较为突出的。尤可注意的是,前些年四川大学古籍所编纂《全宋文》,曾据文渊阁本所有辑录,但当时还未能检阅文津阁本。”

北京大学孙钦善先生根据杨讷、李晓明的对勘,以宋集为例,作了一个很好的研究。他在《从学术上看影印出版文津阁四库全书的必要》一文写道:“回想我们北京大学古文献研究所编纂《全宋诗》时,得益于影印文渊阁本《四库全书》之大,怎么估计都不过分。可是文津阁本因为珍藏而不便利用,使编纂工作和成果留下不少缺憾。不仅如此,《全宋诗》编纂近于尾声,《文渊阁四库全书补遗》才出版,其中的成果未来得及吸收,这也使我们的辑佚工作的某些疏漏未得到弥补,例如宋祁《景文集》,为大典本,文津阁本比文渊阁本多出诗文二百余篇,其中诗28首。《全宋诗》以文渊阁本为底本,在文津阁本多出的28首中,仅据他书仅补了11首,所余17首全部遗漏。又如宋庠《元宪集》,亦为大典本,文津阁本比文渊阁本多出诗25首,《全宋诗》以武英殿聚珍版丛书《元宪集》(据四库本刻)为底本,参校影印文渊阁本,结果因未赶上参考《补遗》,漏掉了文津阁本比文渊阁本多出25首中的15首(其余10首幸底本有而未漏)。例子尚多,不一一列举。”

因此,我们既要很好的认识《四库全书》中宋代文献的独特价值,还应重视各阁本之间的差异。从《宋景文集》来看,异阁则几乎异书了。我们相信,随着文津阁本的刊出,将为将来《全宋诗》、《全宋文》的修订刊编纂带来莫大的收获。

《四库全书》编纂收录图书3474种,79000余卷,存目之书5793种,93551卷,两项共收书10254种,172860卷。从品种、文字数而言,宋代文献的整理和清代官修文献两者居其大半。有关清代文料部分,我们和国家清史编纂委员会一道,择其要者,已编纂成《清史资料汇刊》,共计收书二百四十五种,一万余卷,相对《四库全书》中的清代文献史料规模和价值,其中所收宋代文献更为值得重视。

宋代文献的范围应包括宋人撰述,编辑的各种典籍,也包括宋代后文人学者编纂的宋代史料和对宋代文献的研究,即研究宋代有关的史料专著,但不包括宋代和宋以后文人学者著作中部分涉及宋代史料,学术部分的文献。因此,准确地讲,宋代文献只包括宋人编纂的所有专著和宋以后有关宋代史料的专著。

《四库全书》共计收书3474种,就品种而言,宋代文献超过了一千五百种,占了整个收书量品种45% 左右。据沈治宏统计,现存宋人著作为四千八百五十五种,如果扣除《四库全书》基本上摒弃的佛、道、小说、丛书四大类,沈著中共计此四类为一千二百七十三种,则实为种数约为3600种左右,则《四库全书》中所收占现存书所收在45%左右,四库中《说郛》为一种,沈著分散统计,实际比例会更高一些。更以集部为例,沈著统计现存宋人别集743种,而《四库全书》中所收有399种,超过了35%。

今从《四库全书》所辑《崇文总目》和《直斋书录解题》分别著录文献为3427部、27461卷与3096部、51180卷可知,《四库全书》所收宋代文献的品种到规模都已十分宝贵。

上述胪列表明:其一,宋代文献从品种到规模构成了《四库全书》中超过五分之二的份量,仅次于清代文献的总量,但品种多多,而清代文献卷帙总量也主要体现在一系列类书上,这些对今天已无多大使用使用价值,徒增篇幅而已。其二,宋代文献的汇集,在《四库全书》编纂前乃至编纂后,均没有如此集中化和规模化的汇集。全宋诗和全宋文编纂从总字数而言,也未超越之。

由此可见,《四库全书》编纂对宋代文献的收集整理是相当重视,《四库全书》编纂作为封建王朝最后也是最大的一次文献整理工程,对宋代文献的汇录付出了如此巨大的劳动,除了宋代文献本与存世丰富外,也与乾隆对宋学的重视分不开。

《永乐大典》中的宋代部分

《四库全书》的版本价值,更表现在众多的据《永乐大典》辑本书上。《四库全书》编纂之时,《永乐大典》尚完整无缺,四库馆臣从中辑了大量古书,其中绝大多数是亡佚书。据统计,《四库全书》中《永乐大典》本的数量为:经部71种,其中未佚者6种,据《永乐大典》校补者8种;史部42种,其中未夫者3种,据校补者7种;子部102种,其中未佚者30种,据校补者10种;集部175种,其中未佚者10种,据校补者4种。《四库全书》存目中的大典本数量为:经部9种,其中未佚者2种:史部38种,其中未佚者2种;子部71种,其中未佚者6种;集部10种,其中未佚者1种。

《四库全书》中的大典本不仅数量可观,而且因为后来《永乐大典》罹难重残,辑录、核查的本源既已严重损失,这些辑本就更显得弥足珍贵,往往成为后世传钞、传刻的祖本。

《四库全书》中辑复《永乐大典》宋代部分含存目部分达三百二十四种,除元、明部分有几种外,几乎所辑皆为宋代文献,仅从《四库全书》中《永乐大典》本宋代文献,即可超越任何一部丛书。以史部为例,著名宋史专家邓广铭先生就对《永乐大典》辑本中的两部巨著《建炎以事系年要录》和《续资治通鉴长编》评价甚高,

以集部为例,《四库全书》共计收录宋人别集三百九十九种,而其中《永乐大典》辑佚本就达一百十二六种,而整个《四库全书》实收《永乐大典》辑佚本为三百九十二种,扣除存目一百十八种,实收书为二百六十四种,则宋人别集实为《永乐大典》辑佚本总量近一半,这是一个多么惊人的数字。

今天传世的宋版书约一千种左右,而《永乐大典》辑本的价值不低于宋版书,但宋版书不一定皆是宋代文献,更不是宋代要籍,因此,从内容价值看,《永乐大典》辑本完全可以与宋版相媲美。

《永乐大典》辑本系统经过了从辑复、编定、增辑,而且各阁又有所不同,今各馆尚存有一些原辑本,虽不若写定本、校勘本之完整,也未改窜, 四库全书《永乐大典》本,固多辑自《永乐大典》,但亦多有参稽其他文献,由于《永乐大典》大多无存,故四库中之《永乐大典》辑本价值不可移易,又所得辑本又多为宋人文献。推而言之,《四库全书》中之宋代文献,亦多为珍稀不二之本。

宋代文献提要

将总目提要及存目提要之宋代部分独立辑录,足以构成一部内容丰富的宋代文献例题,其价值将远在《郡斋读书志》和《直斋书录明题》之上,自然更远胜于《崇文总目》。

《四库全书》总目提要种类分量最大的是明代文献。字数超过一百万字,近全收三分之一(全书共三百六十万字),而宋代文献部分仅居其次,为近九十万字,仅居25%左右。这与《四库全书》收录宋代文献的品种比例略少一此。在存目提要中,宋代文献比例远不及明清两代为多。《四库全书》总目所录书越到后代,存目品种越来越多,宋代是一个分水岭,宋代所收文献远比存目堤要所载要多得多,而明、清两代则存目多而收书少,这也充分说明,《四库全书》对明代文献的删取是十分严格的,这当然也与明代文化自身的内涵和发达程度远不及宋代有关。

由于《四库全书》收录宋代文献已经极为丰富,因此,存目中宋代文献的总量相对较少,远不及明、清两代著作收录少而存目多。《四库全书》对宋代文献的收录整理几乎达到了竭泽而鱼的地步,除了一些本身没有史料和传世的价值文献加以删弃存目外,绝大部分均加以收录了。

总而言之,《四库全书》对宋代文献史料的疏理和收罗,不仅达到了前所未有的高度,而且罕有重大遗漏,可以说构成了一个十分成型的宋代文献史料库。

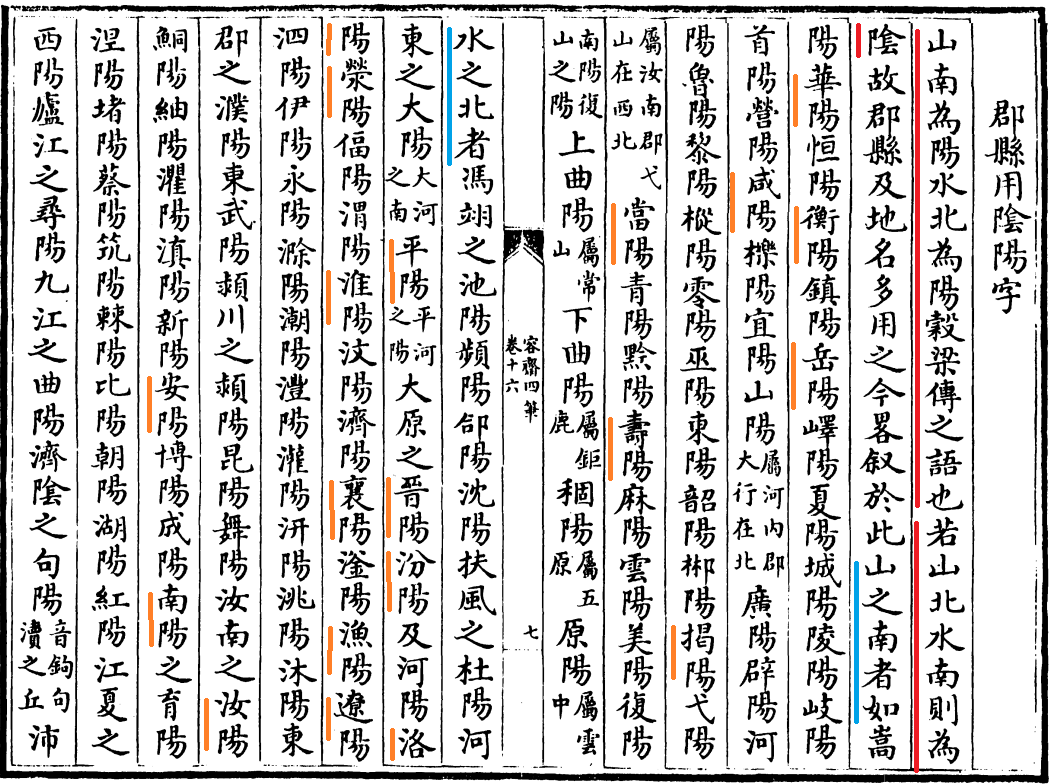

在我国各个地方的地名经常有以“X阴”或“X阳”作为地名的,这里面有什么原因吗? 宋代洪迈所著《容斋随笔》解释得非常清楚:“山南为阳,水北为阳,谷梁传之语也。若山北、水南则为阴”。

我们的祖先将朝向太阳的地方叫阳面,背向太阳的地方就叫阴面。自然在命名地名时,阳面的地方,常叫做阳;阴面的地方也就自然叫阴。

山是高于地平面的,所以山的南面称阳面,山的北面称阴面背阴。作为地名,在山的南或北就是山的阳或阴。例如,衡阳一定在衡山之南,华阴一定在华山之北。

水的情况则正好相反,因为水是低于地面的,有时还流经山谷之间,所以,水的北面才是阳面,水的南面则是阴面。作为地名,在水的南或北则是水的阴或阳。比如洛阳就在洛水之北,江阴则地处长江以南。

古文无标点,通篇文字,此为常识。所以,为了让今人阅读无障碍,整理古籍,首先是施以标点。常听说前辈学者训练学子,课以标点白文十三经。我在日本指导研究生读原典史料,最初也想运用这种方式,复印了《四部丛刊》本,让学生直接译成日本传统的汉文训读。结果一做下来,就发觉没有标点的原典,学生做起来极为困难,有时会因错误断句而错译。因此,我不得不在课堂上加上一道程序,由我加上标点,然后再让学生翻译。

为什么古文没有标点?学生不解,向我发问。

我告诉学生,其实古代人读书也需要标点,叫做句读(音:斗)。不过,这种句读一般不体现在印刷上,而是由读者标上。

事实上,对于没有标点的文章,古人读起来同样有阅读障碍。最近整理《钱塘遗事》,在卷2《庆元侍讲》条就看到一条史料:

宋庆元初,赵子直当国,召朱文公为侍讲。文公欣然而至,积诚感悟,且编次讲义以进。宁宗喜,令点句以来。

经赵汝愚推荐,朱熹成为宋光宗的老师。朱夫子积极性很高,编了不少讲义进呈给光宗。光宗看了很高兴,就让朱熹把讲义加上标点再送来,以便阅读。

光宗自幼在宫中接受严格的正规教育,阅读当代人写作的文字,应当不成问题。但他依然觉得没有标点阅读不便,所以才“令点句以来”。

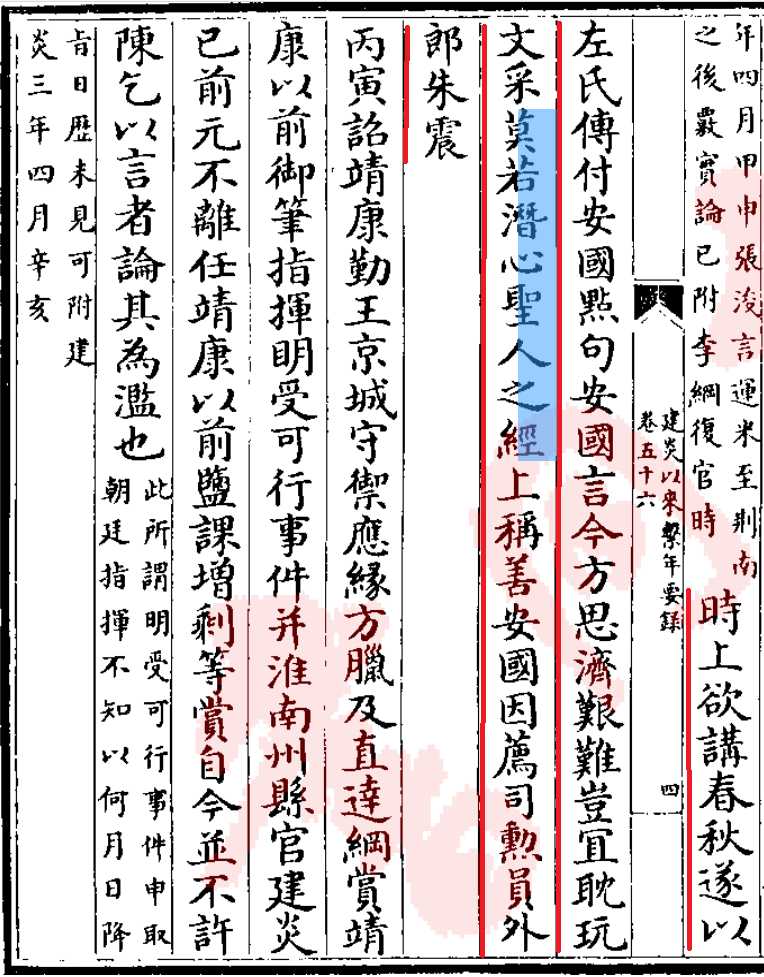

这件事尚保留有比较早期的记载,《两朝纲目备要》卷3光宗绍熙五年十月辛丑“是日命朱熹讲大学”之下载:

上忽宣谕曰:“向日令卿写讲议册子,何久不进入?”奏曰:“未奉进止,未敢遽上。”上曰:“速进来。”初,熹既写成册子,欲点句读而未敢启。上忽曰:“可一就点成句来。”奏曰:“容遵禀进入。”

这段原始史料很有意思,可圈可点。第一,反映了宁宗阅读文章,需要有标点;第二,反映了朱夫子并不迂腐,他遵照宁宗的指示,把讲义写好后,本想施以标点,但担心损伤宁宗的自尊心,让臣下觉得宁宗读不懂无标点的文章。由于有这样的顾虑,朱熹迟迟未将讲义进呈,直到宁宗催问,并明确讲,要他“点成句来”,朱熹才放心地将讲义加上句读进呈。

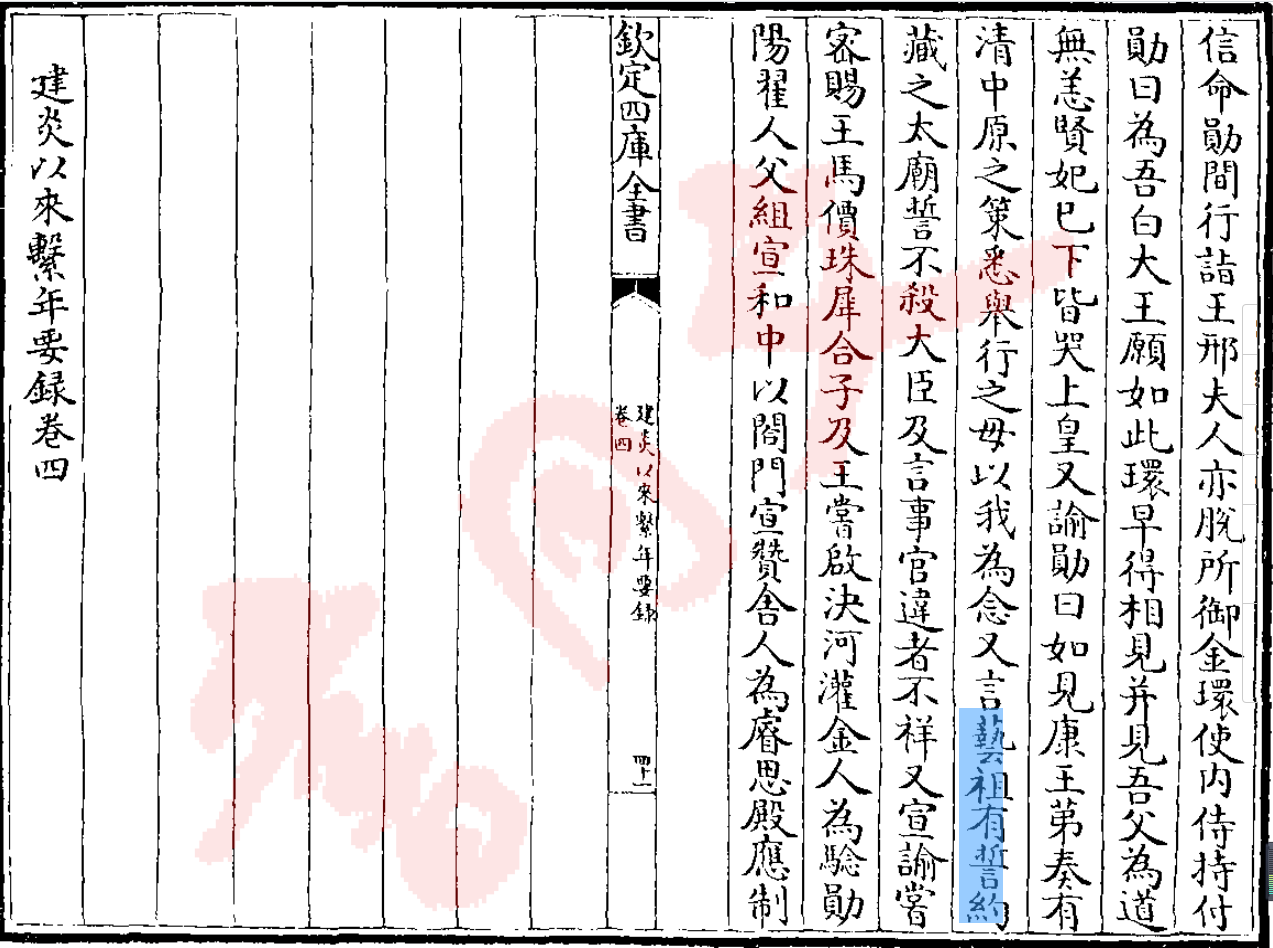

宁宗依赖标点阅读不是特例。稍稍查阅了一下,我看到了宋高宗的例子。李心传撰《建炎以来系年要录》卷56绍兴二年秋七月乙丑条载:

时上欲讲《春秋》,遂以《左氏传》付安国点句。安国言:“今方思济艰难,岂宜耽玩文采?莫若潜心圣人之经。”上称善。安国因荐司勋员外郎朱震。

胡安国虽然拒绝了高宗的命令,但也反映了高宗希望阅读有标点的《左传》,所以才让胡安国点句。比南宋高宗还有更早的例子。

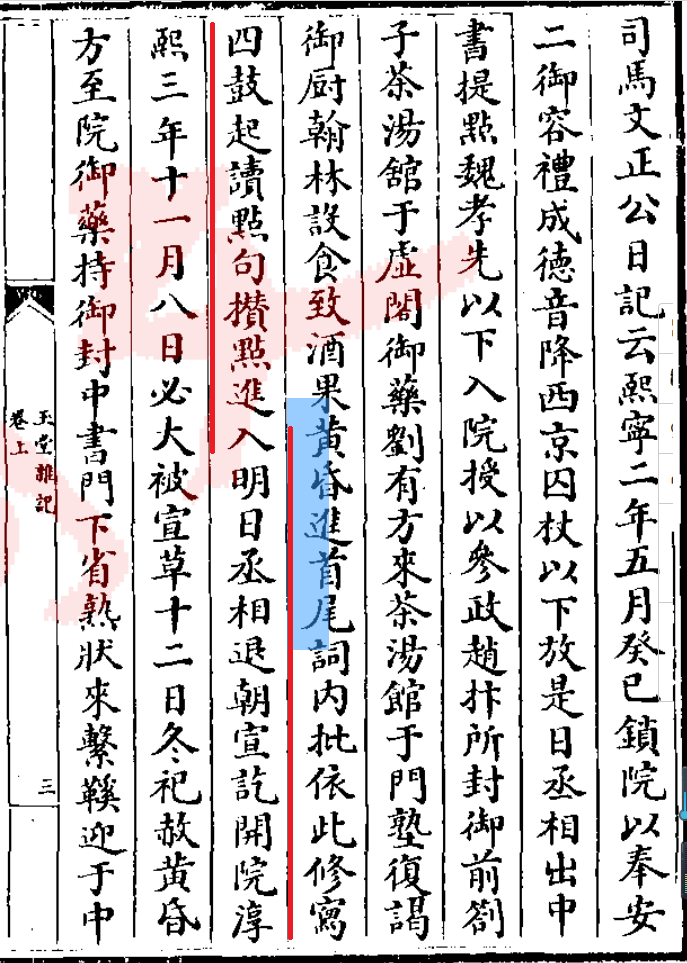

周必大《玉堂杂记》卷上引述司马光《日记》云:“黄昏进首尾词,内批:依此修写,四鼓起读,点句攒点进入。”

看来皇帝读以四六文骈句为主的制诏,也要事先给加上标点。

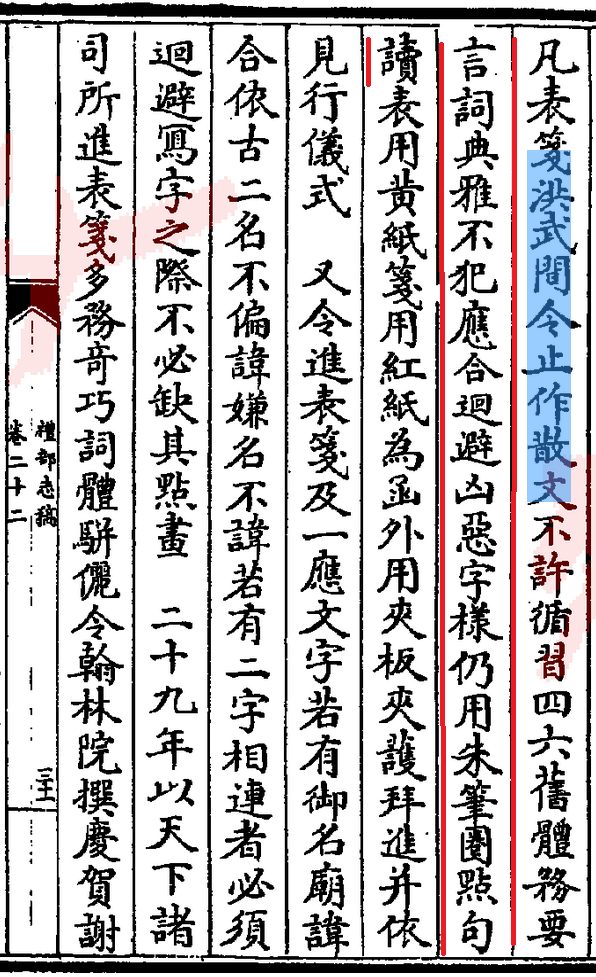

宋代以后的皇帝在阅读文件时,也需要标点。明人俞汝楫编《礼部志稿》卷22载:

凡表笺,洪武间令止作散文,不许循习四六旧体,务要言词典雅,不犯应合回避凶恶字样,仍用朱笔圈点句。

朱元璋或许是个特例,他文化程度不高,并且对文人有几分本能的敌视,此外还有蒙古人白话诏敕的影响,他不喜欢文绉绉华而无实的四六文,要求官僚把表笺写成散文。在传世的明初诏敕中,就有不少是白话文体。即使是散文,朱元璋也难以完全顺畅地阅读,因此,他要求用红笔标点之后再行呈上。

点句,不仅是皇帝为了扫除阅读障碍而行使的特权。古代普通的士人在读书时也要标点。

点读古文,对于研习文史古典的学者来说,应当是基本功。圈圈点点,看似容易却艰辛。专业为这一领域的学子,皆应接受点读古书的训练。不能做过去的皇帝,指望别人的点读。缺乏这样的基本功,其他的各种训练都不是建立在坚实的基础之上的功夫。

标点古书,往往使名人出丑。记得鲁迅这样说过。点读古书,实际上就是文言阅读的训练。这样的功夫欠缺,即使是阅读或使用带有新式标点的整理本,也可能出问题。新整理本的标点如果有误,也不会有辨别能力,而被误导。

新整理的古籍标点本,为读者阅读与使用提供了极大的便利。当然新标点本也不尽完美,标点错误往往而在,但毕竟有胜于无。

当下文人都说愿活在大宋,作宋朝人。因为宋官家赵皇帝对待文人士大夫宽容无比,不像后来的朱皇帝稍有不中意就会被拉出去打屁屁,更不会杀文官泄私愤。传说宋太祖赵匡胤曾有誓约传世子孙:“不杀士大夫和言事之人”,果真如此吗?

目前正史并未见此“誓约”明确详细记载的,首见于南宋史学家李心传的《建炎以来系年要录》卷四:“(徽宗)又言艺祖(太祖)有誓约藏之太庙,誓不杀大臣及言事官,违者不祥。”;同样元人编写的《宋史》卷十六上有同样记载,应该是照抄李心传的。

倒是后来清人潘永因所著《宋稗类钞》记载颇详:称帝后第3年,命人密刻一碑立在太庙寝殿的一间“夹室”之内,称“誓碑”。此后四时祭祀及新皇即位,须恭读誓词。宋历任皇帝皆承故例,按时恭读,不敢泄漏。直到靖康之变,宫人四散,宫门洞开,有人这才看到誓碑内容,碑上书:

1.柴氏(周世宗)子孙有罪,不得加刑;

2.不得杀士大夫及上书言事人;

3.子孙有渝此誓者,天必殛之。

宋太祖宽厚性格体现在政治上,有两宋320年鲜见对文人及批评朝政者开刀问斩的。

是书为宋朝蔡绦流放白州时所作笔记。白州境内有山名铁围山,位于今广西玉林西,古称铁城。绦尝游息于此。

蔡绦,字约之,别号无为子,兴化仙游(今属福建)人。蔡京次子。徽宗时,蔡京为太师。蔡京后被钦宗放逐岭而死于潭州(今湖南长沙)崇教寺。蔡京其子孙二十三人也一同流放,而蔡绦也流放到白州(广西博白),以后死于此地。《铁围山丛谈》一文称徽宗为“太上”,称高宗为“今上”,并述及高宗南渡后约二十年的若干史实,足见此书系蔡绦流放白州时所作。

在众多的宋代史料笔记中,《铁围山丛谈》是很重要的一种,颇受历代学者重视,多为后人所征引。它记载了从宋太祖建隆年间至宋高宗绍兴年间约二百年的朝廷掌故、宫闱秘闻、历史事件、人物轶事、诗词典故、文字书画、金石碑刻、等诸多内容,色彩斑谰,异常丰富,可谓一部反映北宋时期中国社会各阶层生活状况的鲜活历史长卷。

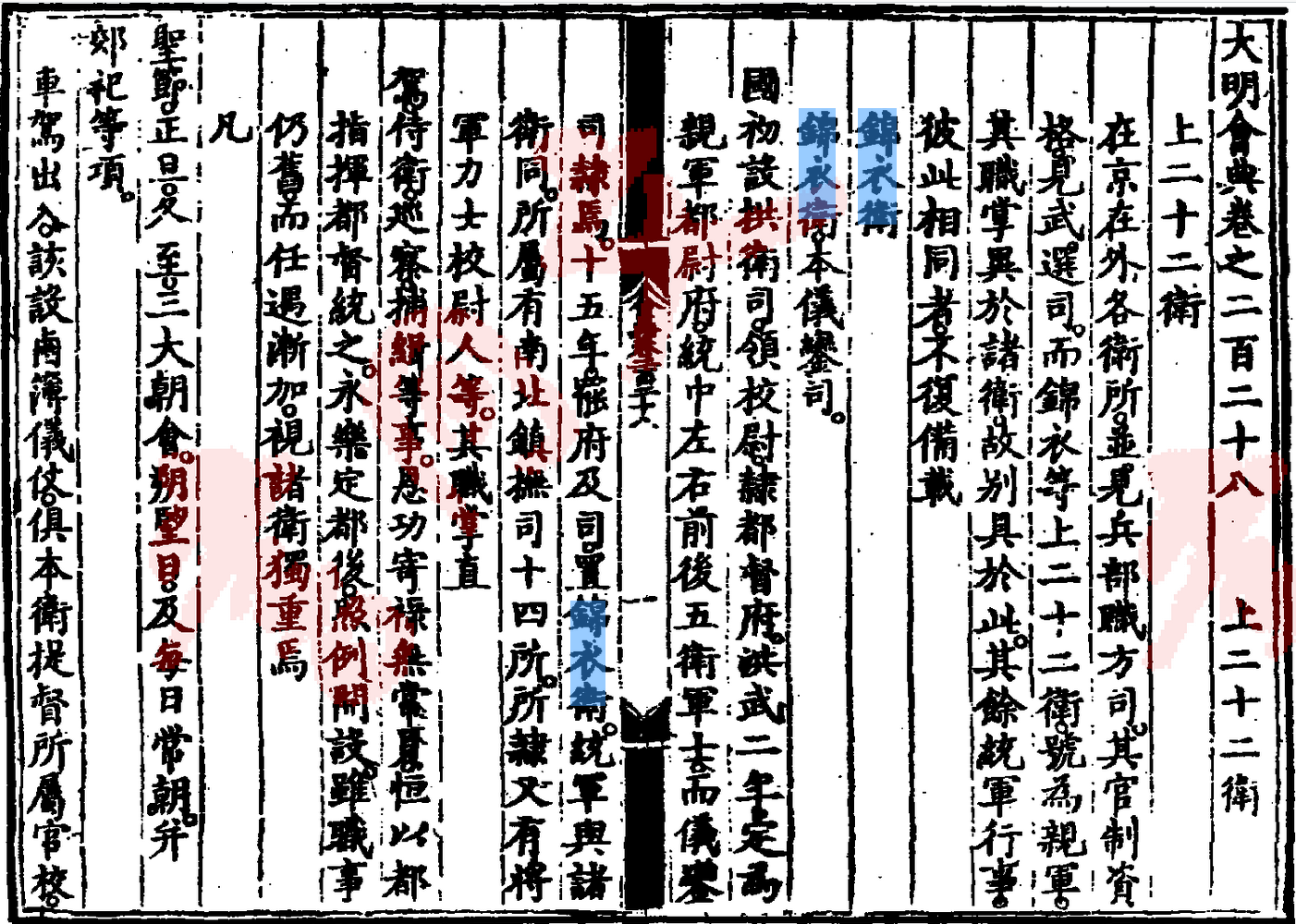

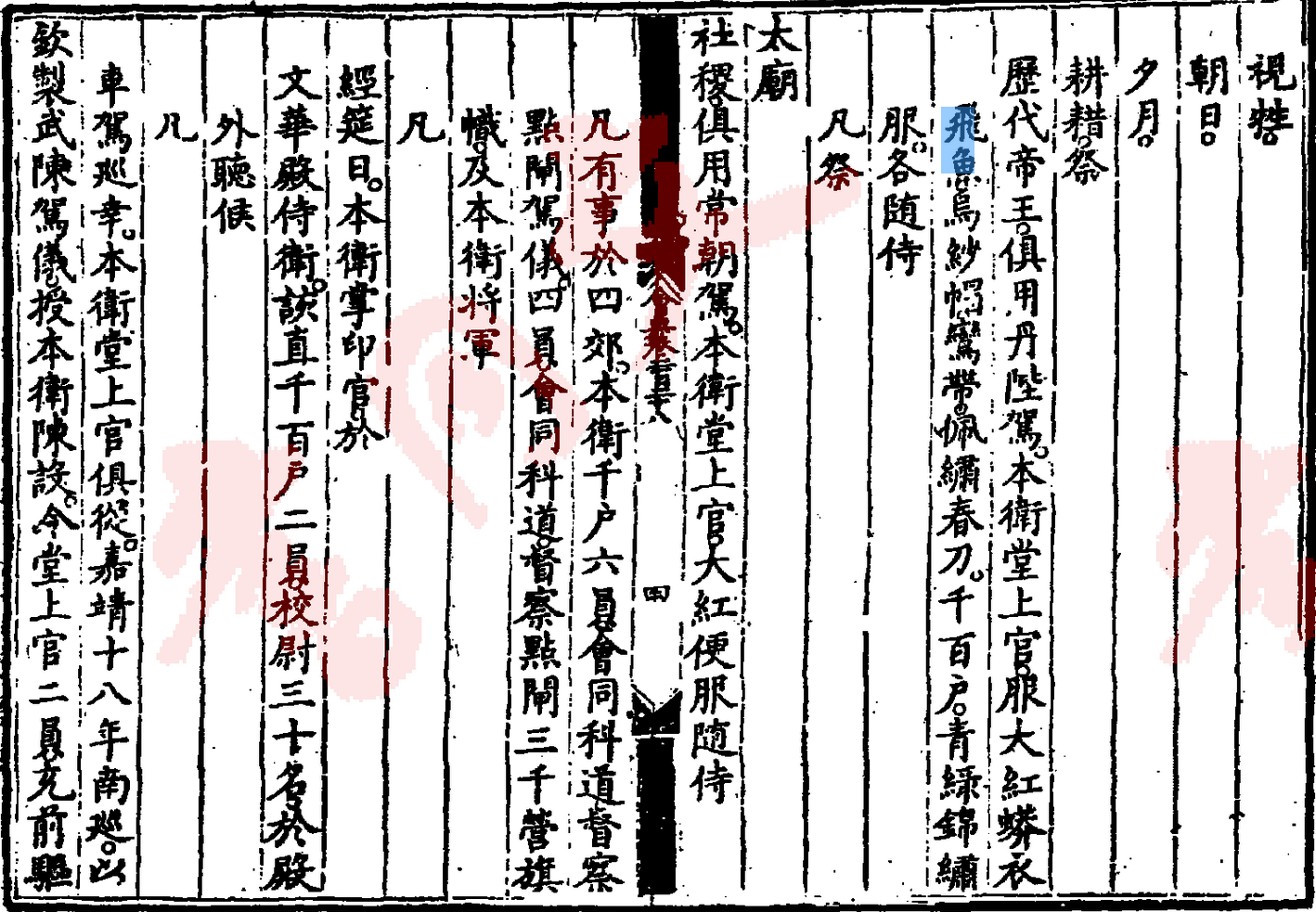

锦衣卫是明朝上二十二卫之一,为明太祖朱元璋设立的“拱卫司”,后改称“亲军都尉府”,统辖仪鸾司,掌管皇帝仪仗和侍卫。首要职责是皇帝的侍卫亲军和仪仗队,由将军、校尉和力士组成。洪武十五年(1382年),裁撤亲军都尉府与仪鸾司,改置锦衣卫。作为皇帝侍卫的军事机构,锦衣卫主要职能为“掌直驾侍卫、巡查缉捕”,其首领称为锦衣卫指挥使,具有军政搜集情报机构之责,一般由皇帝的亲信或武将担任(不能是太监),直接向皇帝负责,可以逮捕任何人,包括皇亲国戚,并进行不公开的审讯。不过锦衣卫指挥使大多没有好下场,每个皇帝上台锦衣卫都得大清洗一遍。

据《大明会典》二百二十八卷记载皇帝郊祀大祭时,锦衣卫官员着大红蟒飞鱼服,配绣春刀:

《出警入跸图》中的红衣者为锦衣卫校尉,着甲扛刀者为锦衣卫大汉将军:

绣春刀指的则是在明朝时期锦衣卫的人们所使用的佩刀,之所以用这个名字是因为锦衣卫想要显示自己和朝廷的亲近之意。从外表的形状上来说,绣春刀是从唐刀而演变过来的,将之前的唐刀和梅花刀等特点全部展现出来。而且还要比雁翎刀轻便许多,绣春刀除了刀脊是笔直的之外,刀刃还带有一些细微的弧度,在作战的时候可以用来刺也可以用来砍,威力都是比较大的。而雁翎刀则不同,它弯曲的弧度和绣春刀有着很大的差别。

最后再说说电影《绣春刀II》里的沈炼。历史上确有其人,而且在《明史》中是入“列传”的。

沈炼(1507年—1557年),字纯甫,号青霞,会稽(今绍兴)人。幼聪敏能攻古文,汪文盛以提学副使校浙士,得其文惊绝,谓为异人,拔居第一,始补府学生。

嘉靖十七年(1538年)考中进士,历任溧阳、茌平、清丰县令,为官清廉,颇著政绩,为百姓所称道。但因其不阿谀奉迎,而秉性耿直,每每龇龉权贵,被贬职为锦衣卫经历。沈炼任官期间,屡次弹劾严嵩、严世蕃父子,上疏历数严党专擅国事,排斥异己,遍引私人居要地,吞没军饷,战备废弛,致东南倭患猖獗,北方俺答寇掠京畿等十几条罪状,要求严正典刑,借以纠正“人心纪纲,败坏难言”。沈炼以低微的职位与严嵩父子进行了不屈不挠的斗争,但他的慷慨正义却触怒了嘉靖皇帝,不但当场受到呵斥,还被廷杖数十,贬至保安州为民。

沈炼携妻挈子去保安(今河北怀来)五年多,虽沦落草野,而发愤抗疏之心犹耿耿不能忘焉。保安系边境地区,当时保安州所属的宣大(宣府镇、大同镇)总督为严嵩干儿子杨顺。他谎报战绩,放纵士兵杀良献首冒功请赏,沈炼获悉在杨顺的庆功宴上献诗一首:“杀良献首古来无,解道功成万骨枯。白草黄沙风雨狂,冤魂多少觅头颅”。杨顺忌恨不已。在保安,沈炼还以李林甫、秦桧、严嵩的像作靶,让人日日练射,这使严氏更加刻骨切齿,必欲置之死地而后快。诬陷他参与白莲教谋反为名杀害了沈炼。

嘉靖四十一年(1562年),严党被劾,严嵩削职,严世蕃处死。到了穆宗隆庆元年(1567年),朝廷为沈炼平反昭雪,追赠光禄寺少卿,追谥忠愍。